Un monde qui s’effondre dans l’indifférence

Je suis atterrée. Non pas parce que le monde s’effondre d’un coup, dans un fracas spectaculaire (ce serait presque plus facile à accepter) mais parce qu’il s’éteint lentement, insidieusement, dans une forme d’indifférence collective qui a cessé de s’émouvoir, de s’indigner et de réagir.

Le problème, ce n’est pas l’intensité de la chute, mais sa banalisation. Le silence ambiant n’est pas celui du respect ou de la peur, mais celui d’une résignation généralisée, d’une normalisation du chaos. Une société qui ne réagit plus cesse peu à peu d’exister en tant que communauté consciente. Elle se disloque sans heurt, dans une torpeur inquiétante.

Quand l’horreur devient la norme dans l’actualité

Il suffit aujourd’hui de lire les faits divers pour mesurer à quel point la frontière entre l’impensable et le banal s’est brouillée : deux enfants s’entretuent, d’autres en violent, des scènes atroces deviennent récurrentes, presque prévisibles. Comme si l’horreur n’était plus une anomalie mais un épisode banal dans le flot continu de l’actualité.

La gravité de ces actes ne choque plus. Elle génère du contenu, du buzz, un commentaire fugace, puis disparaît, avalée par l’immédiateté. Le manque de recul rend impossible toute remise en question. Et c’est ainsi que l’on glisse, lentement mais sûrement, vers une société désensibilisée, où même l’insoutenable n’émeut plus.

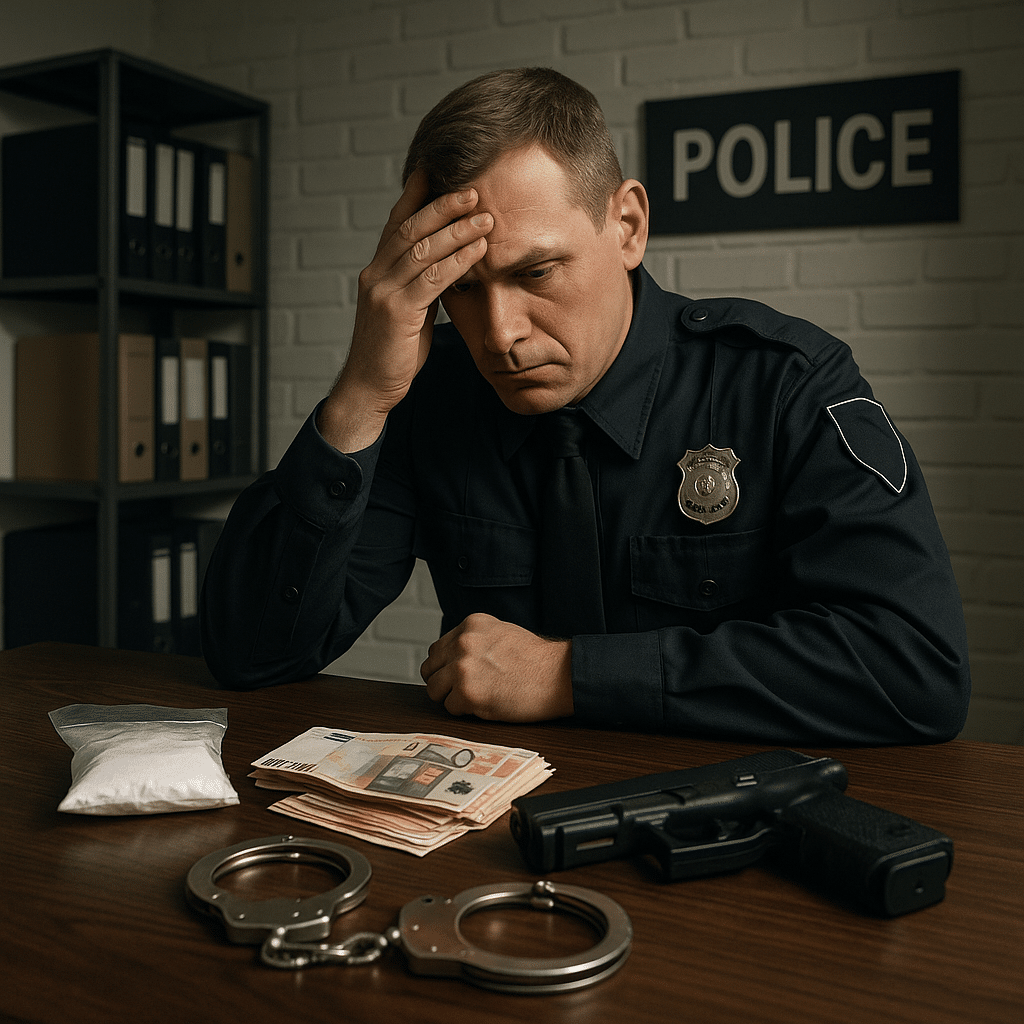

La corruption de ceux qui doivent faire respecter la loi

Dans les commissariats, ceux qui incarnent l’autorité sont parfois eux-mêmes absorbés par la corruption qu’ils sont censés combattre. Des policiers arrêtés pour avoir volé de la drogue dans leurs propres locaux, placés en garde à vue, sanctionnés… Et pourtant, après le choc initial, tout retombe dans l’oubli.

C’est ce cycle du scandale express : indignation immédiate, couverture médiatique brève, puis le silence. La société devient amnésique. Et l’on s’habitue à tout, même à ce qui devrait nous indigner de manière permanente. Ce qui est grave devient simplement une info de plus.

Montée des discours extrémistes et dérives spirituelles

En 2025, il faut désormais composer avec des voix extrémistes (catholiques intégristes pour ne pas les nommer) qui osent déclarer publiquement que le yoga est satanique, que méditer, respirer, se recentrer serait une porte d’entrée vers les ténèbres. Ces discours, au lieu d’être stoppés net, trouvent aujourd’hui une oreille.

Ils s’infiltrent dans les écoles, les familles, les institutions, profitant des failles de notre époque. Dans une société fragilisée par la peur et la confusion, le rationnel perd pied. Le bon sens, lui, devient subversif. L’absurde s’installe comme nouvelle norme morale, amplifié par des silences complices.

La culture en perdition : entre vide artistique et glorification de la violence

La culture ne disparaît pas brusquement : elle s’éteint doucement. Ce n’est pas une question de fréquentation ou d’accès, mais de contenu vidé de sens. Les salles de cinéma ferment, les scénarios se répètent et les films s’empilent comme des coquilles vides, creux de toute vision.

On enrobe l’atroce d’une esthétique soignée. On sublime les tueurs, on romanticise la perversion, on transforme le crime en objet artistique si cela garantit une part d’audience.

L’art devient un miroir déformant, où la violence et la vulgarité se parent de légitimité. Et pendant ce temps, le vrai sens de la culture celui qui élève, interroge et relie disparaît.

Réseaux sociaux : quand la pensée devient un obstacle

Sur les réseaux sociaux, penser dérange. L’intelligence y devient presque suspecte, car elle ralentit la consommation instantanée. On privilégie le choc et la simplicité virale. On célèbre les fautes, on glorifie l’exposition de soi jusqu’à l’absurde, on fait de la blessure intime un spectacle à liker.

Des jeunes filles d’à peine dix-huit ans livrent leur intimité devant des millions de spectateurs. Cela ne choque plus car c’est “divertissant”. Et pendant ce temps, celles qui osent poser des limites, préserver leur dignité, sont moquées, caricaturées, renvoyées à une époque supposément dépassée. Comme si la pudeur était une tare.

L’hypersexualisation et la perte des repères chez les jeunes

Ce que je décris n’est pas un phénomène isolé. C’est ce que je vois, ce que je vis au quotidien, dans mes consultations, dans mes échanges et dans mes cercles. Les repères sont brouillés. Les enfants grandissent dans un monde où l’intime est monétisé, où la souffrance devient un contenu et où la performance émotionnelle remplace la réflexion.

Je me suis assise à une table avec un homme qui, pendant trente minutes, m’a expliqué très sérieusement qu’Hitler, finalement, n’avait pas fait “pire” que d’autres. Et aussi qu’on exagérait le nombre de morts, que la guerre du Vietnam avait été tout aussi violente.

Pour conclure, il m’a lancé, presque en riant, quelques références abjectes aux camps de concentration et cela, sans que personne autour de nous ne bronche, ne réagisse ou ne s’offusque.

Fêtes et rassemblements : le chaos au lieu d’une communion

Même les événements censés rassembler, comme la fête de la musique, deviennent le théâtre d’une dégradation générale. On n’y danse plus, on s’y bouscule et on s’y agresse à coup de seringues. Ce qui était une célébration devient un champ de tension, une cacophonie sans âme.

Ce n’est pas anodin. Quand la joie collective se transforme en agitation, c’est un symptôme. Cela révèle une société où le lien se brise, où l’échange authentique disparaît derrière la peur, l’agressivité ou simplement l’indifférence. On ne forme plus une société : on coexiste dans le vacarme.

La dangereuse injonction à “s’adapter” à tout prix

Et pourtant, malgré tout cela, le discours dominant reste le même : “Il faut s’adapter.” S’adapter à quoi, exactement ? À la haine comme norme ? À la médiocrité comme nouvelle référence ? À la confusion comme unique boussole collective ?

Cette injonction à l’adaptation perpétuelle est violente. Elle nie le droit à la résistance intérieure, à la nuance et à la conscience. On transforme la lucidité en faiblesse et le recul en conservatisme. Mais s’adapter sans limites, c’est abdiquer. Et il est des choses morales, humaines et spirituelles auxquelles on ne doit jamais s’habituer.

Souvenirs d’une génération avec des repères moraux

Je repense à nos parents. Ils n’étaient pas parfaits. Ils fumaient en voiture, parfois ils nous grondaient un peu trop vite, mais ils nous ont transmis des repères fondamentaux : le respect, l’écoute et la distinction claire entre le bien et le mal.

Aujourd’hui, de nombreux enfants vivent leur enfance à travers un écran. Ils ne jouent plus, ils scrollent. Ils ne découvrent plus, ils consomment.

Déjà épuisés à neuf ans d’avoir trop vu sans avoir vécu. Ils sont connectés au monde entier, mais déconnectés d’eux-mêmes. Ils cherchent une identité dans le flux, mais n’en trouvent qu’un reflet altéré.

Refuser la société de l’absurde et de l’indignité

Non, je ne m’adapterai pas à cette société qui glorifie l’indignité, qui normalise l’absurde, qui transforme la violence en divertissement, la vulgarité en style et la stupidité en étendard. Je ne ferai jamais semblant de trouver cela normal et je ne resterai pas silencieuse.

Ce refus est un choix. Ce n’est pas un cri désespéré, c’est une affirmation lucide : celle de préserver une étincelle d’humanité dans un monde qui l’étouffe sous des tonnes de bruit, d’écrans et d’opinions jetables. Je ne cherche pas à convaincre ! Je veux seulement témoigner, dire et surtout ne pas participer à cette abdication collective.

Le silence comme abdication : parler devient un acte de résistance

Je ne prétends pas avoir la solution. Mais je sais que se taire, c’est participer. Que détourner les yeux, c’est consentir. Et qu’aujourd’hui, dire les choses calmement, posément, sans haine ni excès, est un véritable acte de résistance.

Comme Martin Luther King l’a dit : “I have a dream.” Moi aussi. J’ai ce rêve d’une société où penser n’est plus suspect, où la nuance est permise, où l’intelligence n’est pas un obstacle mais une richesse. Une société où l’humain ne se dissout pas dans l’algorithme !

Penser, c’est encore vivre !

Ce rêve, je le porte sans illusion, mais sans renoncer. Parce que penser, encore aujourd’hui, c’est refuser de s’éteindre. Et refuser de s’éteindre, c’est peut-être la dernière chose qui nous relie à ce que nous avons de plus vivant.

FAQ sur le déclin de notre société moderne : analyse spirituelle, énergétique et intuitive par Sophie Vitali

R : Le déclin sociétal, vu sous un angle spirituel, renvoie à une perte de repères, de valeurs humaines et de lien avec la nature ou l’âme. Il s’agit d’un déséquilibre entre le progrès matériel et la conscience collective.

R : Isolement, anxiété collective, crise des institutions, perte de sens, hyperconnexion, et surconsommation sont autant de manifestations concrètes d’un malaise profond dans notre civilisation actuelle.

R : Ces pratiques permettent de capter les mouvements énergétiques globaux et d’identifier les zones d’ombre collectives. Elles offrent aussi des clés de compréhension pour agir avec plus de conscience et de lucidité.

R : Oui, à condition d’amorcer un retour à soi, à la nature, aux valeurs de solidarité et d’écoute. Des choix individuels éclairés peuvent, à terme, influencer positivement l’énergie collective.

R : Chacun peut contribuer à un changement vibratoire : par ses pensées, ses actions, sa bienveillance et sa quête de vérité. Se reconnecter à sa mission de vie et cultiver la paix intérieure sont des actes puissants dans un monde en déséquilibre.

Commentaires récents